Diplôme DNSEP, 2024

Coline Malaman

Coline Malaman (DNSEP 2024)

Projet de diplôme

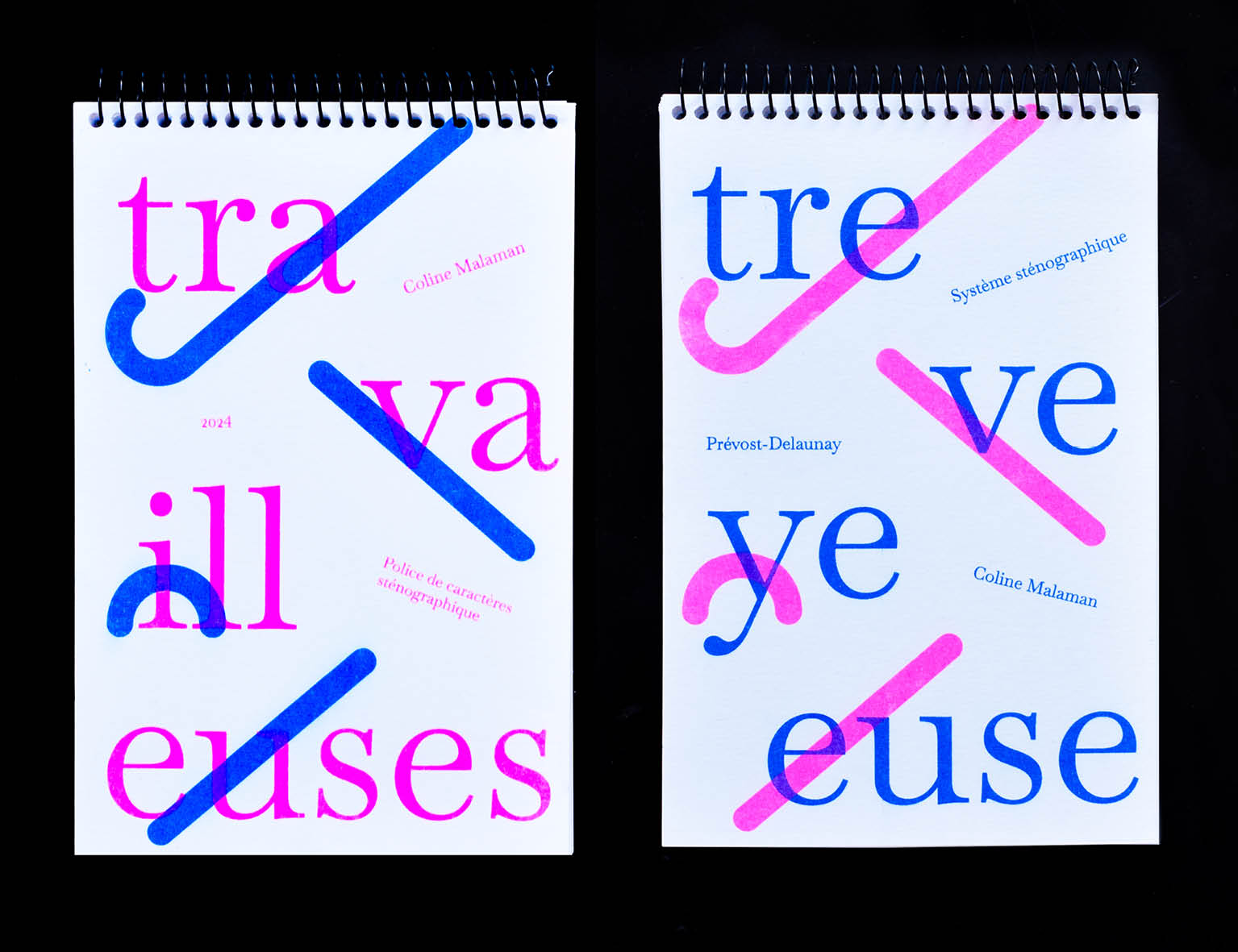

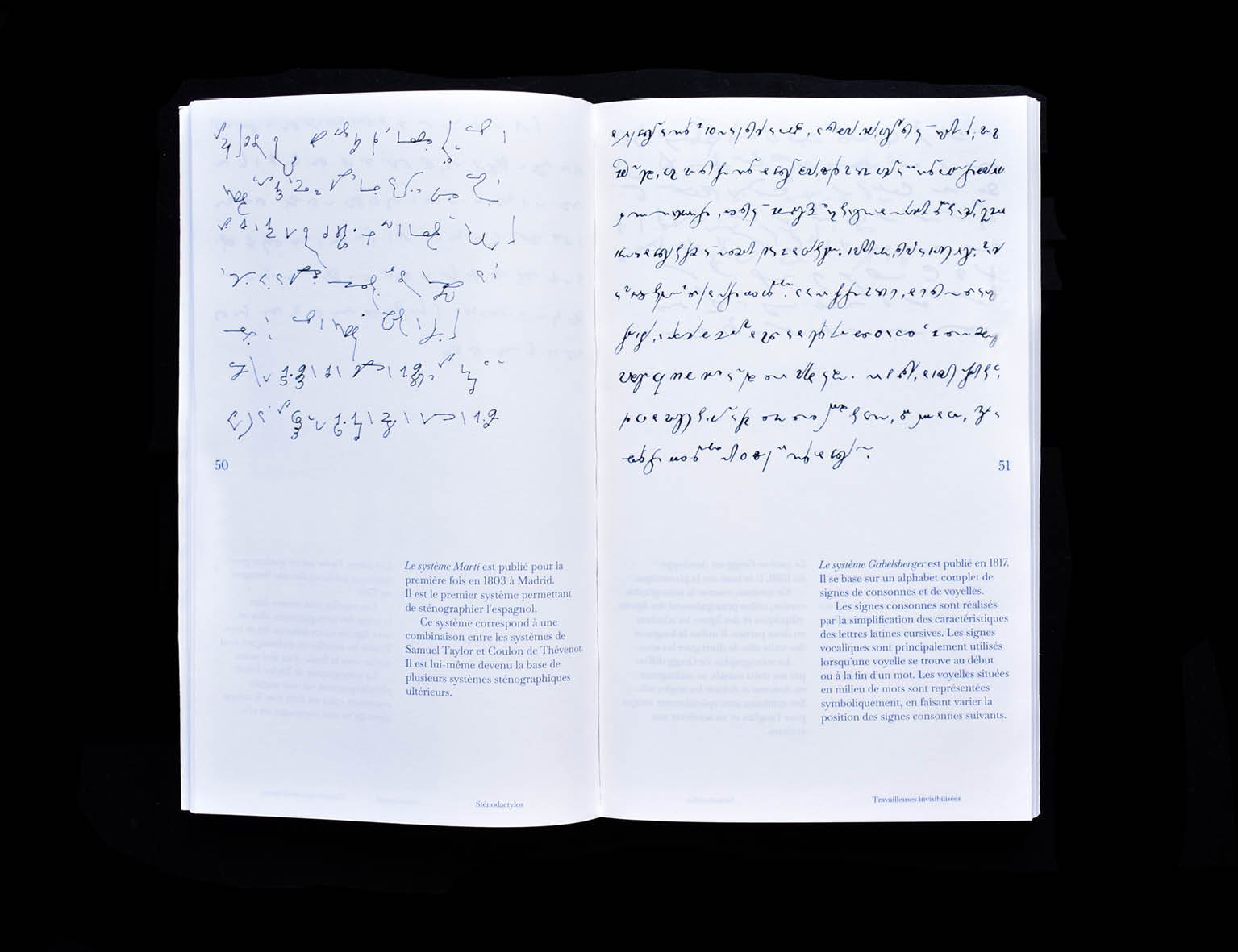

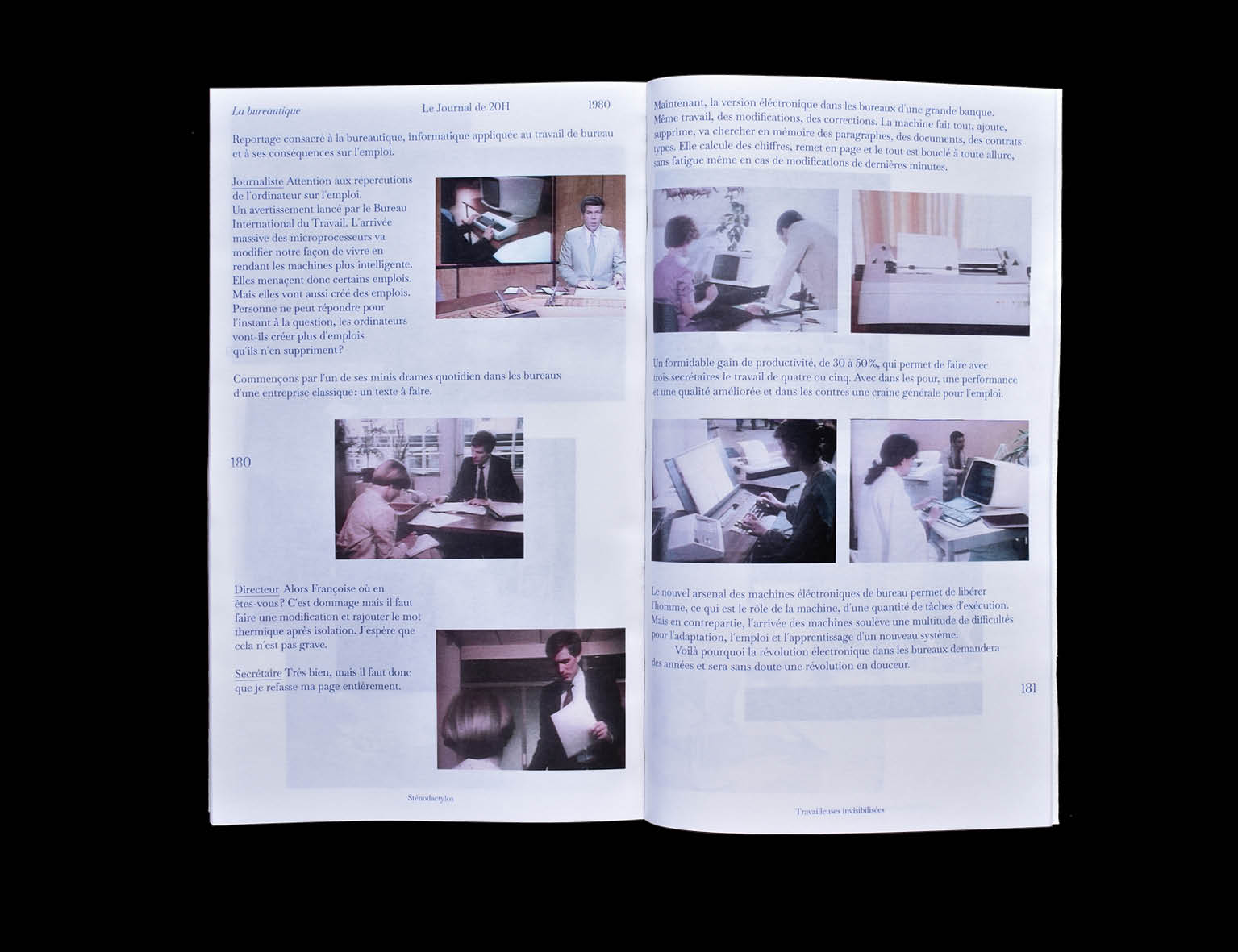

Travailleuses invisibilisées est né de mon intérêt pour les archives et le dessin de caractères. C’est la découverte de la sténographie, une technique d’écriture abréviative, et plus précisément celle du métier de sténodactylo qui est à l’origine de ce projet. Les travailleuses sténodactylographes sont les secrétaires du XXe siècle.

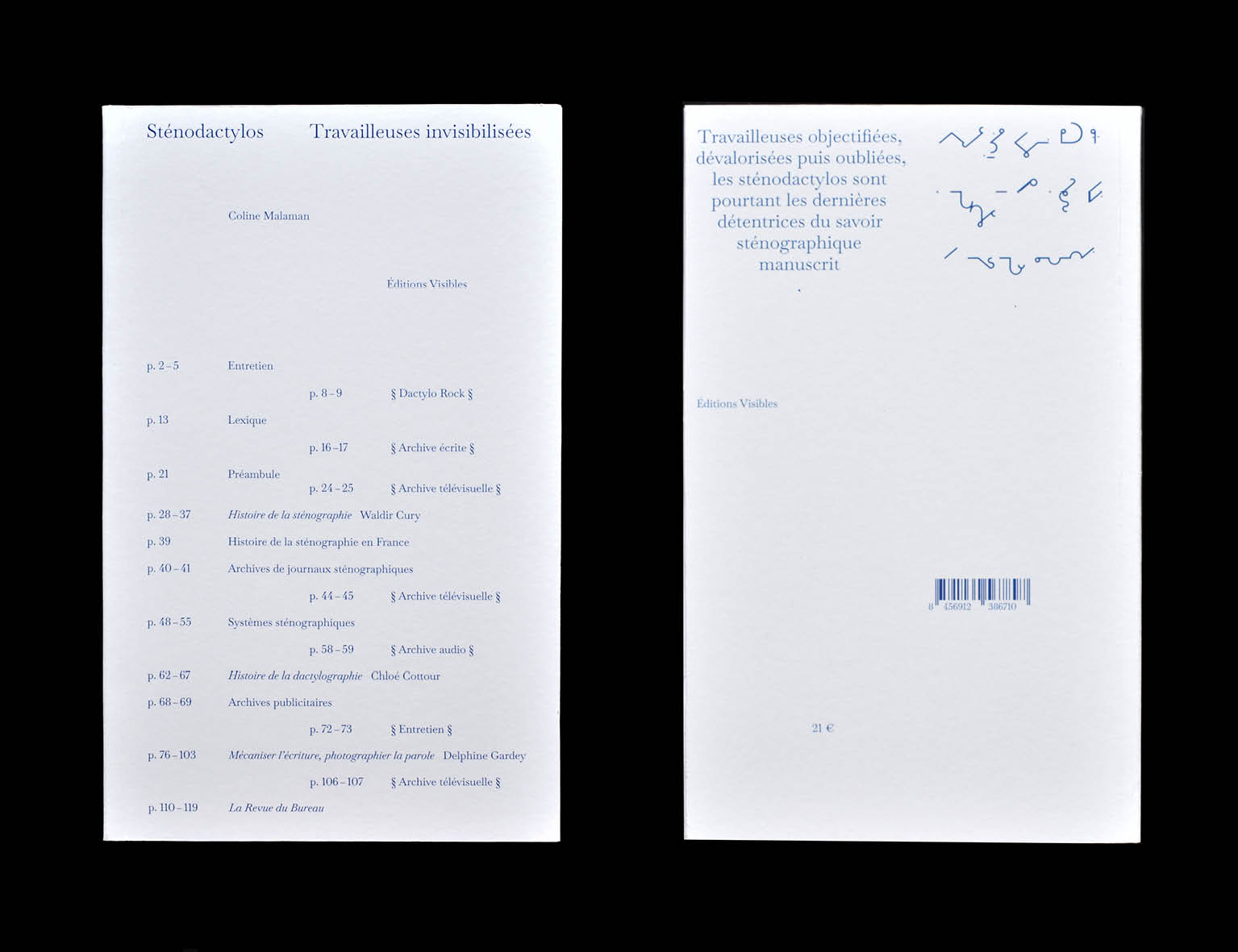

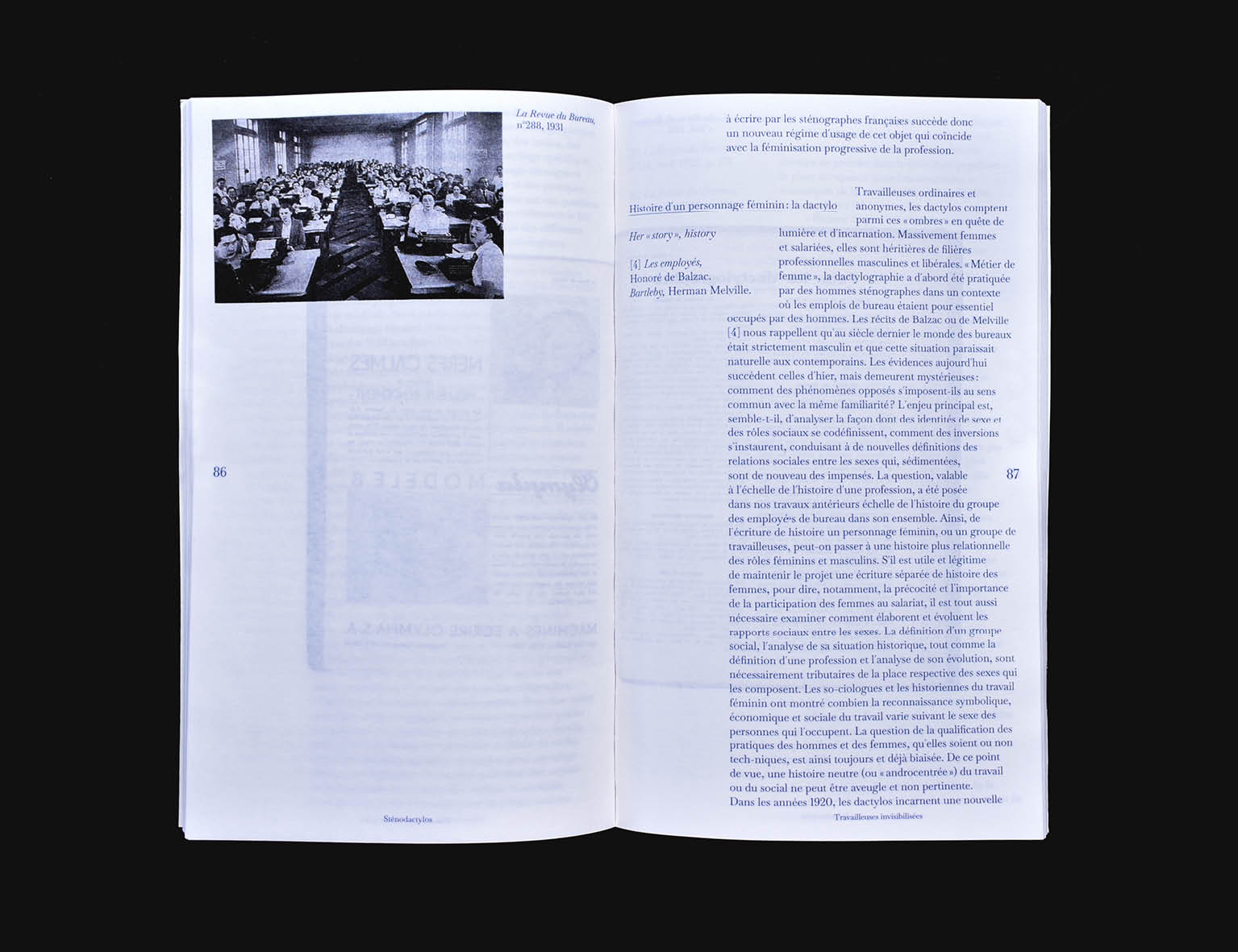

À l’époque dévalorisées et objectifiées, elles voient aujourd’hui leur profession largement oubliée. Pourtant, elles sont les dernières gardiennes du savoir sténographique manuscrit. Ce projet tente de les désinvisibiliser en remettant en lumière leurs savoir-faire et compétences. Il s’articule en deux parties complémentaires.

On trouve un premier ouvrage intitulé Travailleuses invisibilisées, regroupant à la fois des archives, des entretiens que j’ai pu mener et des articles (textes théoriques, historiques et sociologiques) traitant de la sténographie et des conditions de travail de ces travailleuses. Il est constitué de pages reliées à la chinoise, permettant à la fois de structurer l’ouvrage en séparant les différentes parties afin d’apporter une seconde lecture documentaire complémentaire que l’on découvre après la découpe de ces pages.

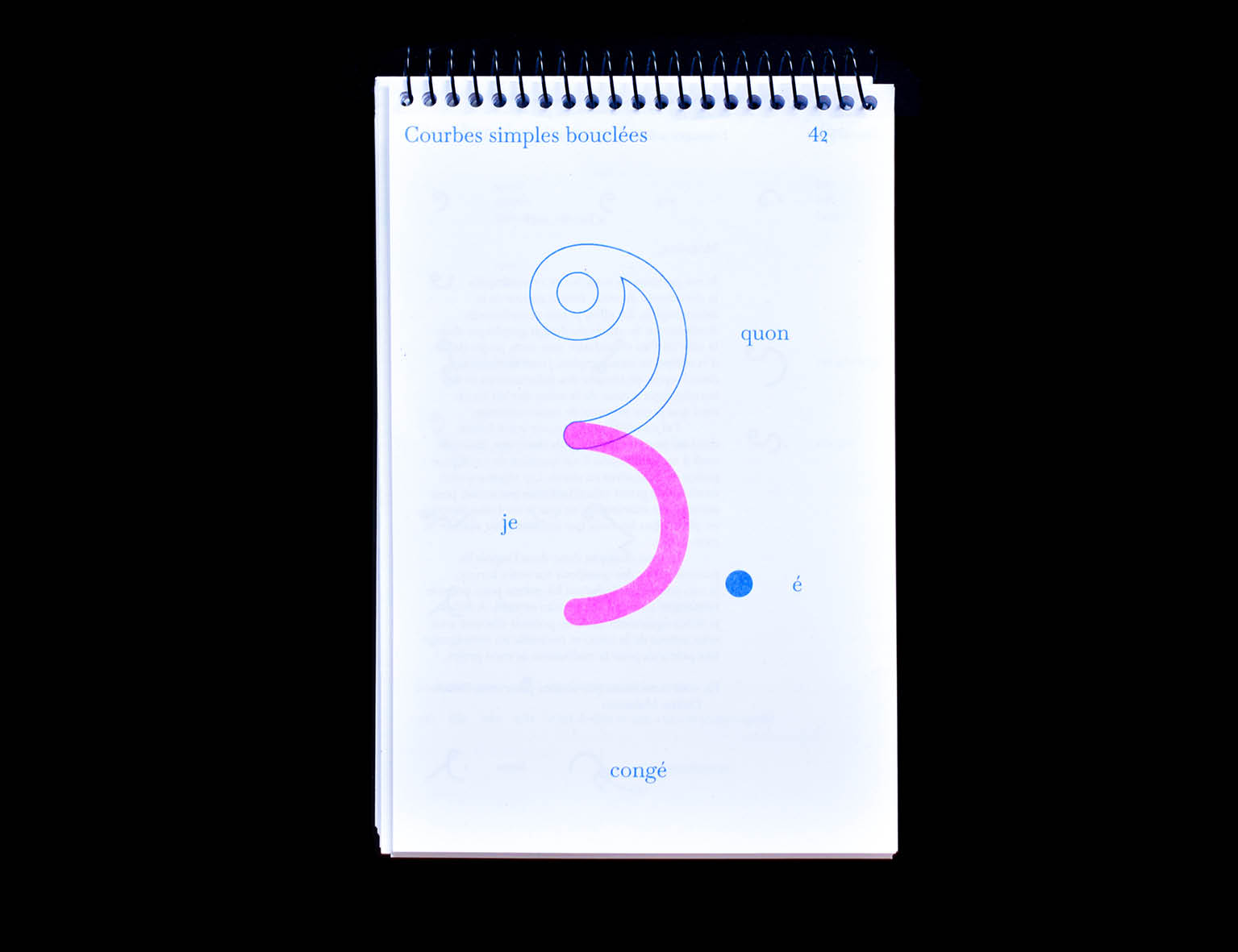

La seconde partie de ce projet est la création d’une police de caractères basée sur la méthode Prévost-Delaunay, l’une des méthodes les plus répandues en France. La création d’un spécimen comprenant la réédition de cette méthode permet de saisir le fonctionnement et les enjeux de ce mode d’écriture. Il offre à tous et tous•tes un outil pour inventer de nouveaux usages.

–––––––––––––

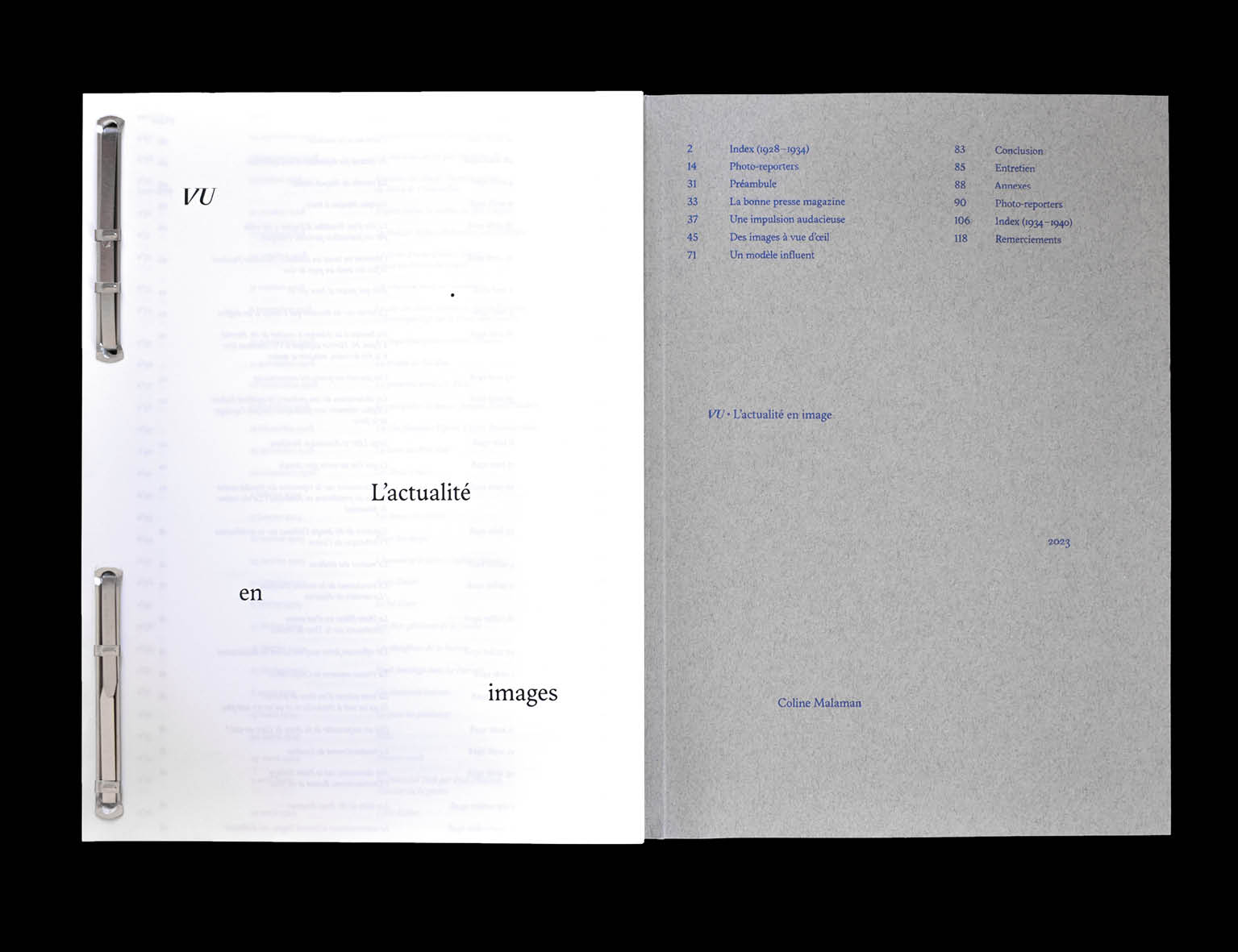

Mémoire de DNSEP

VU l’actualité en images

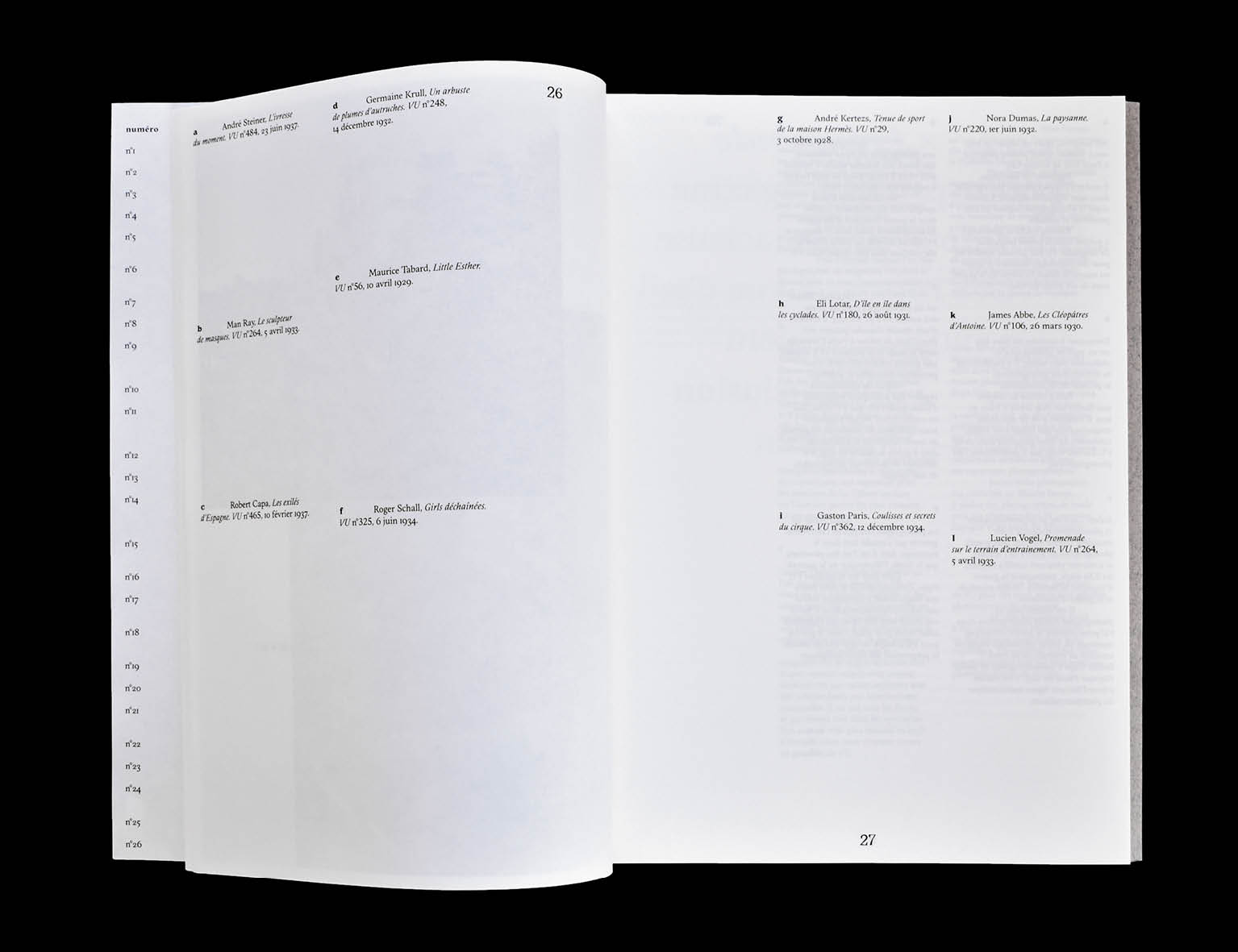

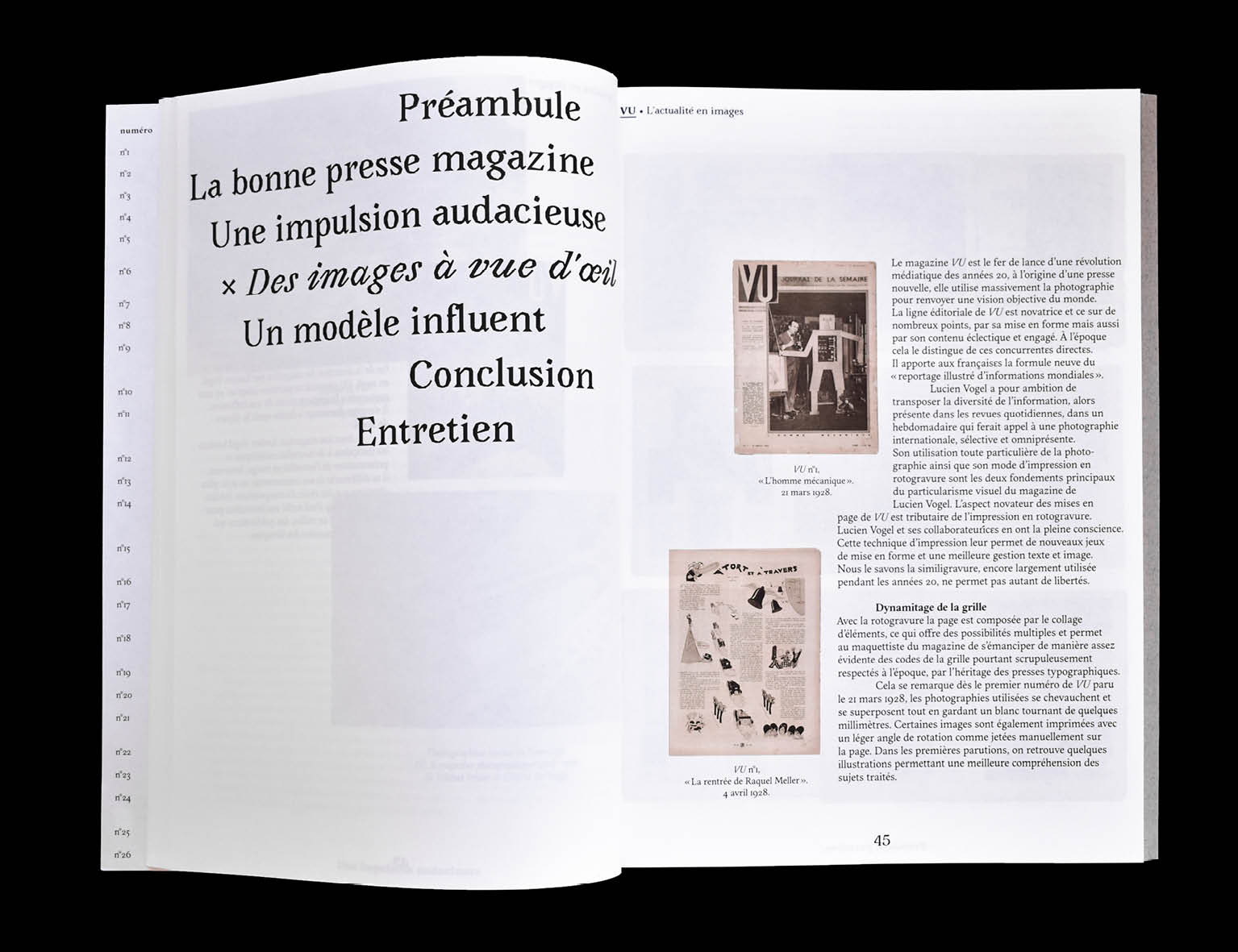

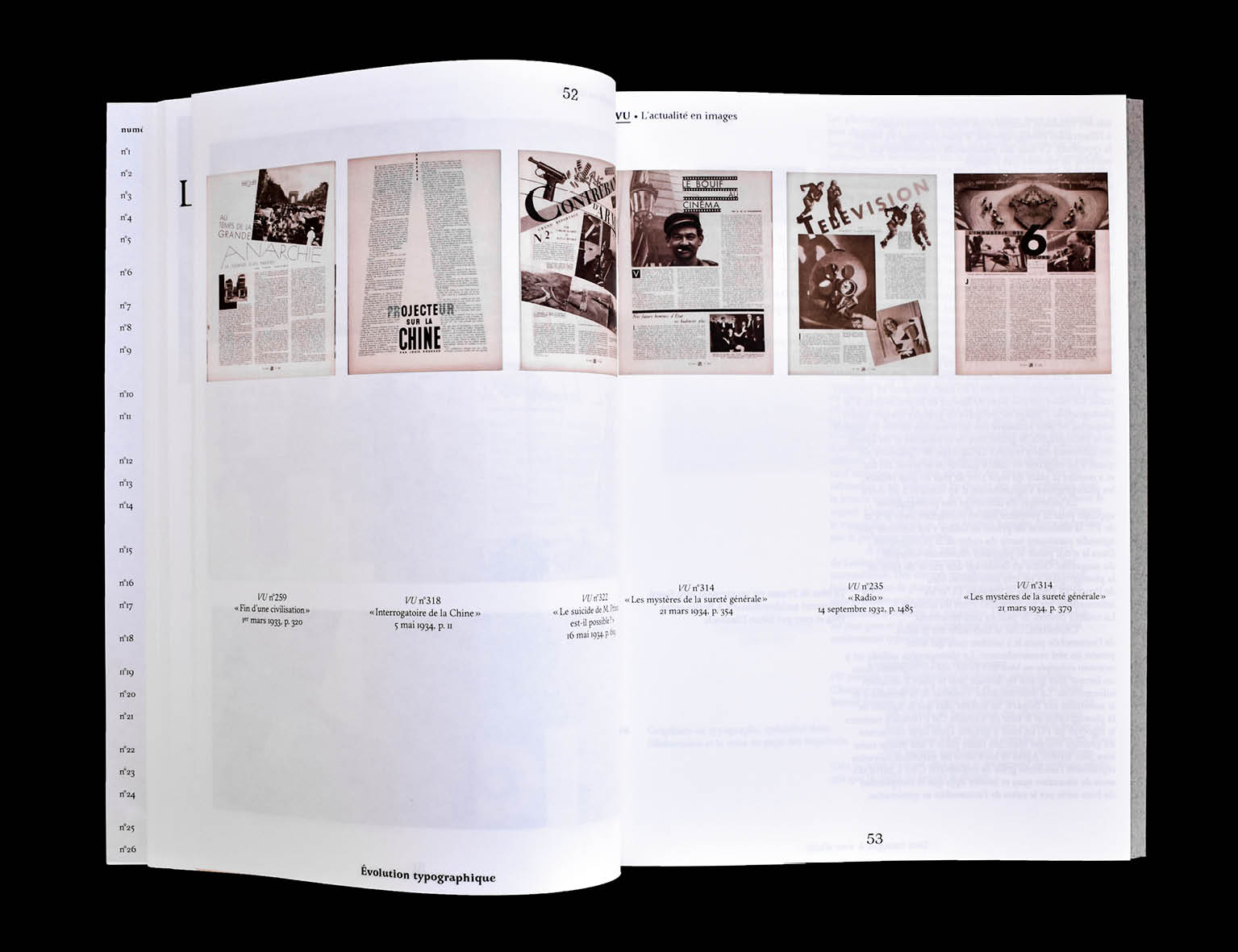

En 1928, Lucien Vogel fonde le magazine photographique VU. Huit ans plus tard, Henri Luce acquiert le magazine états-unien Life et en fait ce que l’on retiendra comme étant le tout premier magazine photographique. Pourtant, Henri Luce l’avouera lui-même lors d’un passage à la radio, sans VU, Life n’aurait pas pu voir le jour. Ce mémoire entreprend une analyse formelle ainsi qu’une rétrospective historique permettant de comprendre comme VU a réussi, au début du XXe siècle, à se distinguer graphiquement et textuellement des revues de l’époque. Il explore la persistance de ses codes de mise en page audacieux et novateurs, qui continuent d’influencer les magazines contemporains.